Projekt ATLAS-L4: Autonom fahrende Lkw sind die Zukunft

Projekt ATLAS-L4: Autonom fahrende Lkw sind die Zukunft

Das Forschungsprojekt ATLAS-L4 hat die Weichen für den Einsatz autonomer Lkw auf deutschen Autobahnen gestellt. Mit dem erfolgreichen Abschluss ist der Weg für die nächste Generation des Güterverkehrs bereitet: Autonom fahrende Lkw könnten auf festgelegten Strecken zwischen Logistikzentren bald Realität werden.

Projekt ATLAS-L4: Autonom fahrende Lkw sind die Zukunft

Das Forschungsprojekt ATLAS-L4 hat die Weichen für den Einsatz autonomer Lkw auf deutschen Autobahnen gestellt. Mit dem erfolgreichen Abschluss ist der Weg für die nächste Generation des Güterverkehrs bereitet: Autonom fahrende Lkw könnten auf festgelegten Strecken zwischen Logistikzentren bald Realität werden.

Was ist ATLAS-L4?

ATLAS-L4 steht für „Automatisierter Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstraßen im Level 4“. Ziel war es, erstmals zu zeigen, dass autonom fahrende Lkw auf deutschen Autobahnen technisch machbar und sicher betreibbar sind – ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft des Güterverkehrs.

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und vereinte zwölf Partner aus Industrie, Wissenschaft und Verwaltung, darunter auch die Autobahn GmbH. Das Projekt startete im Januar 2022 und endete im Juni 2025.

Wichtigste Ergebnisse

Das Konsortium, in dem rund 150 Ingenieurinnen und Ingenieure zusammengearbeitet haben, hat alle Projektziele erfolgreich erreicht:

- Für die Level-4-Fahrzeugarchitektur wurden alle sicherheitskritischen Komponenten wie ein doppeltes Bremssystem, ein ausfallsicheres Bordnetz und eine redundante Lenkung in zwei Lkw-Prototypen aufgebaut.

- Gleichzeitig wurde ein Validierungskonzept zur Überprüfung und Absicherung dieser Systeme entwickelt. Parallel dazu nahm man das sogenannte Control Center in Betrieb – eine zentrale Stelle, die die technische Überwachung des autonomen Fahrzeugs übernimmt.

- Um die Genehmigung und Verwaltung von Betriebsbereichen auf Autobahnen zu erleichtern, wurde das digitale Managementsystem BEA entwickelt.

- Für das autonome Fahrsystem auf Level 4 wurden umfassende Sicherheitsanalysen durchgeführt. Dabei ging es unter anderem um die Bewertung möglicher Risiken und die Absicherung gegen Cyberangriffe – zum Beispiel durch sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen den Systemen.

- Außerdem wurden Maßnahmen zur funktionalen Sicherheit festgelegt, wie etwa doppelte (redundante) Systeme und Notfallstrategien (Degradationskonzepte), damit das Fahrzeug auch bei einem Fehler sicher weiterfahren oder kontrolliert anhalten kann.

Das Ergebnis: eine prototypische Technologie als Blaupause für weitere Projekte und Serienentwicklungen.

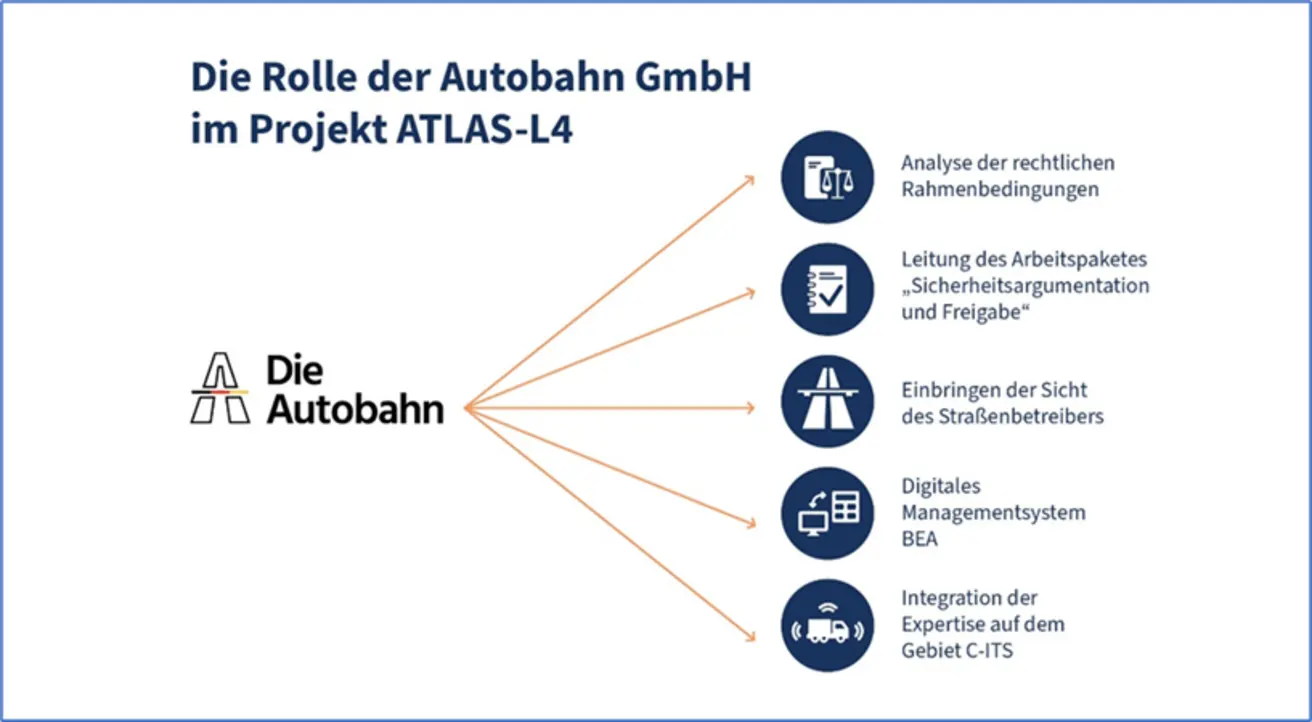

Die Rolle der Autobahn bei ATLAS-L4

Im Projekt ATLAS-L4 übernahm die Autobahn GmbH eine zentrale Rolle für die sichere Einführung autonomer Lkw auf Schnellstraßen. Im gemeinsamen Arbeitspaket „Sicherheitsargumentation und Freigabe“ wurde ein Konzept entwickelt, um die Sicherheit autonomer Fahrzeuge nachzuweisen. Dabei wurden gesetzliche Vorgaben und Normen analysiert und ein strukturierter Ansatz zur Risikobewertung und -minimierung erarbeitet.

Mit dem Gesetz zum autonomen Fahren fällt die Genehmigung von Betriebsbereichen auf Autobahnen in die Zuständigkeit der Autobahn GmbH des Bundes. Um dieser neuen Aufgabe gerecht zu werden, entwickelte die Autobahn GmbH im Rahmen des Projekts das digitale Managementsystem BEA (Betriebsbereichs- und Ereignismanagement auf Autobahnen). BEA ist eine digitale Genehmigungsplattform, die es ermöglicht, genehmigte Betriebsbereiche zu verwalten und auf aktuelle Ereignisse wie zum Beispiel Baustellen zu reagieren. Darüber hinaus brachte die Autobahn GmbH ihre langjährige Expertise im Bereich des kooperativen und vernetzten Fahrens in das Projekt ein und wirkte bei der Integration der Anforderungen an das automatisierte Fahren aus Sicht des Straßenbetreibers mit.

Welche Partner waren am Projekt ATLAS-L4 beteiligt?

- MAN Truck & Bus (Projektleitung)

- Autobahn GmbH

- BTC Embedded Systems AG

- FERNRIDE GmbH

- Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC

- Institut für Regelungstechnik der TU Braunschweig

- Knorr-Bremse

- Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München

- LEONI

Wie hoch war das Projektbudget?

Das Projektbudget belief sich auf rund 59,1 Millionen Euro, davon entfielen 1,79 Millionen Euro auf die Autobahn GmbH.

Welche Erfahrungen brachte die Autobahn GmbH in das Projekt ATLAS-L4 ein?

Die Autobahn GmbH konnte im Projekt auf umfangreiche Erfahrungen aus früheren Innovationsprojekten zurückgreifen. Diese Expertise floss gezielt in die Entwicklung und Umsetzung von ATLAS-L4 ein:

- aFAS: Entwicklung eines fahrerlosen Absicherungsfahrzeugs für Baustellen

- C-ITS: Einführung kooperativer Dienste wie Baustellenwarner und Verkehrslageanalyse

- IMAGinE und Ko-HaF: Entwicklung von Assistenzsystemen für kooperatives Fahren und hochautomatisierte Fahrfunktionen

Welche Rolle spielt das Gesetz zum autonomen Fahren?

Das im Juli 2021 in Kraft getretene Gesetz zum autonomen Fahren und die zugehörige Verordnung AFGBV regeln die Genehmigung von autonomen Fahrzeugen. Es unterscheidet zwischen Erprobungsgenehmigung (für Testfahrzeuge) und Regelgenehmigung (für Serienfahrzeuge). Die Autobahn GmbH ist für die Genehmigung von Betriebsbereichen auf Autobahnen zuständig und hat hierfür das digitale System BEA entwickelt.

Spielen die Verkehrszentralen eine Rolle beim autonomen Fahren?

Die Verkehrszentralen der Autobahn spielen perspektivisch eine wichtige Rolle beim autonomen Fahren. Das digitale System BEA (Betriebsbereichs- und Ereignismanagement auf Autobahnen) wurde als Teil des Betriebssystems AutobahnOS entwickelt, das die Basis bildet für alle Applikationen in den Verkehrszentralen der Autobahn GmbH. BEA verwaltet genehmigte Strecken für autonome Lkw und kann bei Ereignissen wie Baustellen oder Unwettern den autonomen Betrieb vorübergehend einschränken. BEA ist über eine technische Schnittstelle mit dem Control Center vernetzt. Sobald das System in den Regelbetrieb geht, erhalten die Verkehrszentralen direkten Zugriff auf Informationen über autonome Fahrzeuge und können bei Bedarf Verkehrsmanagementmaßnahmen einleiten.

Welche Voraussetzungen müssen für den sicheren Betrieb autonomer Lkw erfüllt sein?

Welche Voraussetzungen müssen für den sicheren Betrieb autonomer Lkw erfüllt sein?

Damit autonome Lkw sicher auf Autobahnen unterwegs sein können, müssen bestimmte technische, rechtliche und organisatorische Voraussetzungen erfüllt sein. Aus dem Projekt ATLAS-L4 ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:

- Fundierte, transparente Sicherheitsargumentation (Nachweis, dass ein autonomes Fahrzeug die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllt)

- Präzise Definition und Überwachung der Betriebsbedingungen („Operational Design Domain“)

- Möglichkeit zur temporären Aussetzung der Betriebsbereichsgenehmigung bei besonderen Ereignissen (z. B. Baustellen, extreme Wetterbedingungen)

- Schnittstelle zwischen Verkehrsmanagement und technischer Aufsicht (Control Center)

- Informationsaustausch zwischen Fahrzeug und Infrastruktur (z. B. Gefahrenwarnungen via C-ITS)

- Enge Abstimmung mit Behörden wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei und Landesbehörden

Autonomer Truck mit C-ITS-Dienst Baustellenwarner

Die beiden Lkw im ATLAS-L4-Projekt waren neben zahlreichen Sicherheitskomponenten auch mit dem C-ITS-Dienst Baustellenwarner ausgestattet. Aus Sicht der Autobahn GmbH sind C-ITS-Dienste für das autonome Fahren von großer Bedeutung, da sie die „digitale Sicht“ der Fahrzeuge erweitern und somit deren Sicherheit und Effizienz steigern können.

Vorteile autonomer Lkw

Autonome Lkw bieten für den Güterverkehr zahlreiche Vorteile:

- Reduzierung menschlichen Versagens: Etwa 90 Prozent der Unfälle im Straßenverkehr sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Durch den Einsatz autonomer Fahrzeuge kann diese Zahl signifikant gesenkt werden.

- Effizienzsteigerung: Autonome Lkw optimieren ihre Fahrweise, was zu einer Reduzierung von Staus und einer besseren Ausnutzung der Straßeninfrastruktur führt.

- Da autonome Lkw rund um die Uhr fahren können, lässt sich ihre Auslastung potenziell steigern. Das könnte in bestimmten Szenarien dazu führen, dass weniger Fahrzeuge benötigt werden – vorausgesetzt, die gesamte Logistikkette ist entsprechend optimiert.

- Entlastung der Fahrer: Automatisierte Abläufe entlang der Lieferkette können dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen für Fahrer zu verbessern. Dies ist besonders wichtig angesichts des bestehenden Fahrermangels in der Branche.

Wie geht es weiter?

Die Ergebnisse von ATLAS-L4 bilden ein grundlegendes Konzept für die zukünftige industrielle Entwicklung autonomer Lkw. Zwar sind für die Serienreife noch verschiedene Detailfragen zu klären, doch das Projekt hat gezeigt, dass autonome Trucks technisch machbar sind. Das Team von ATLAS-L4 hat diesen Nachweis in der Praxis erfolgreich erbracht und damit wichtige Pionierarbeit geleistet. Die erarbeiteten Konzepte fließen nun direkt in die Weiterentwicklung hin zur Serienproduktion autonomer Nutzfahrzeuge ein.

Weitere Informationen zu ATLAS-L4 finden Sie hier:

Autonome Trucks: Forschungsprojekt ATLaS | MAN (atlas-l4.com)