Neubau der A20 in Niedersachsen

Projektbeschreibung

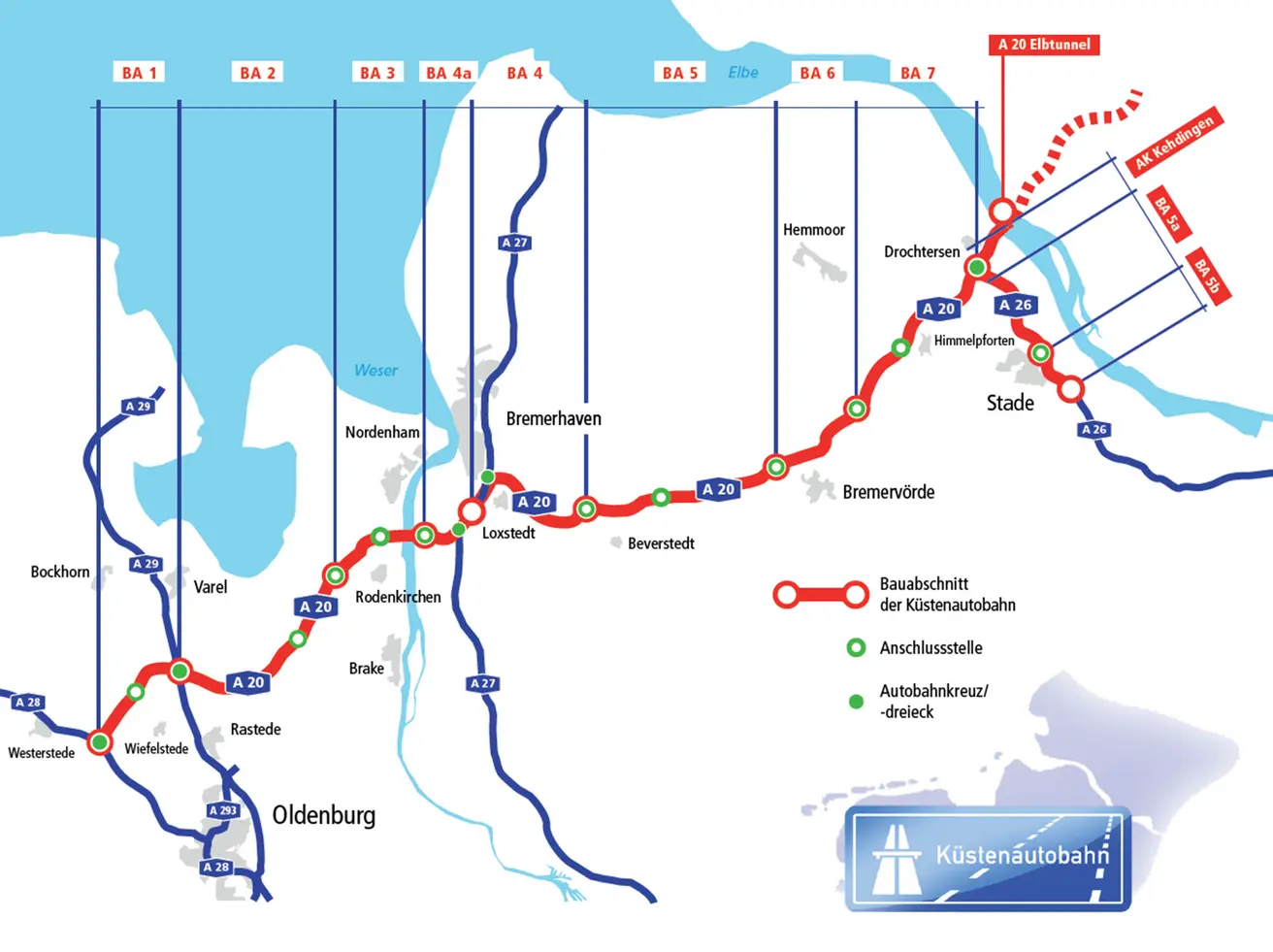

Als Bestandteil des transeuropäischen Straßennetzes überwindet die Nordwestumfahrung von Hamburg auch die Trennung zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die westliche Umfahrung ist die Fortführung der „A20 Ostseeautobahn“ – welche durch die Niederlassung Nordost betreut wird – und wird zukünftig die wichtigste Ost-West-Verbindung im Norden darstellen. Mit der Realisierung der A20 wird eine neue durchgängige Fernstraßenverbindung von Skandinavien und dem Baltikum zu den westeuropäischen Staaten geschaffen. Damit entsteht eine küstenparallele Hauptverkehrslinie zwischen den großen nordwesteuropäischen Häfen und Wirtschaftszentren von den Niederlanden bis zur Ostsee.

Die geplante A20 beginnt im Osten an den bereits fertiggestellten Abschnitten der A20 Ostseeautobahn in Mecklenburg-Vorpommern. Sie verläuft über Lübeck und Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und erreicht Niedersachsen nach Querung der Elbe bei Drochtersen. Am Autobahnkreuz A20/ A26 „Kehdingen“ wird die von Osten kommende A20 mit der geplanten Weiterführung nach Westen mit den Abschnitten 7 (NI) bis 1 (NI) von der Elbe bis nach Westerstede (früher A22) sowie mit der A26 (Abschnitte 5a und 5b) in Richtung Stade verknüpft.

Die A20 in Niedersachsen wird von den Niederlassungen Nord und Nordwest gemeinsam geplant. Die einzelnen Abschnitte der A20 sind von Westen nach Osten von 1 bis 7 aufsteigend nummeriert. Die A20 Elbquerung, das Kreuz A20/ A26 Kehdingen bei Drochtersen sowie die Abschnitte 5a und 5b der A26 sind ebenfalls Bestandteile des A20 Projektes. An der Landesgrenze Niedersachsen/ Schleswig-Holstein im Zuge der A20 Elbquerung erfolgt die Projektbearbeitung in Kooperation mit der DEGES.

Daten & Fakten

- Abschnitte 1 (NI) bei Westerstede bis 4 (NI) bei Heerstedt, betreut durch die Niederlassung Nordwest

- Abschnitte 5 (NI) bis 7 (NI) bei Heerstedt bis zum Kreuz Kehdingen bei Drochtersen sowie die Anbindung an die A26 bis Stade (Abschnitte 5a und 5b) betreut durch die Niederlassung Nord

- Abschnitte 8 (NI/ SH) bei Drochtersen bis Abschnitt 3 (SH) westlich Weede, betreut durch die DEGES (im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes)

Von Westerstede bis zur A29 bei Jaderberg

Streckenverlauf

Der Streckenverlauf des 1. Abschnitts der A 20 beginnt an der vorhandenen Autobahn A 28 (Leer – Oldenburg) mit dem geplanten Autobahndreieck A 20/A 28 und verläuft dann in einer gestreckten Linienführung in nordöstlicher Richtung. Nördlich der Anschlussstelle L 824 in Dringenburg geht die Trassierung in einen Kurvenverlauf über, um in südöstliche Richtung abzuschwenken. Das Ende der Strecke liegt unmittelbar östlich des geplanten Autobahnkreuzes A 20/A 29.

Die A 20 wird mit einem zweibahnigen, vierstreifigen Regelquerschnitt 31 nach den Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA) mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 12,00 m je Richtungsfahrbahn ausgebildet.

Neben der Oldenburger Landstraße (L 824) wird die A 20 die Bekhauser Straße als weitere vorhandene klassifizierte Straße (K 130) bei Lehe überführen. Zusätzlich werden zur Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes drei Wegeüberführungen erforderlich.

Planungsstand

Der vorhandene Planfeststellungsschluss ist unanfechtbar. Es besteht Baurecht.

Artenschutz und naturfachliche Maßnahmen

Mitte Oktober 2018 haben die Arbeiten für die sogenannten CEF-Maßnahmen begonnen (continous ecological functionality measures = Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion), durch die die Umweltverträglichkeit des Projektes sichergestellt werden soll. Diese vorgezogenen naturschutzfachlichen Maßnahmen stellen eine wichtige ökologische Grundlage für den Bau der Küstenautobahn dar.

Eine CEF-Maßnahme wurde Ende 2018 an einem Brückenbauwerk in Rastede durchgeführt. Dieses Brückenbauwerk führt über die A 29 und befindet sich auf der Höhe der Straße Bekauser Esch. Durch den Bau der A 20 entfällt eine wichtige Querungsroute für Fledermäuse über die A 29, da die Brücke am Bekhausermoorweg abgerissen werden muss. In Verbindung mit Erlensaumpflanzungen am Anfang der Straße Bekhauser Esch / Wilhelmshavener Straße werden die Fledermäuse durch Fledermausleitzäune umgelenkt.

Als weitere CEF-Maßnahme wurden Renaturierungsmaßnahmen in Privatwäldern im Waldgebiet „Rechter Brook“ umgesetzt. Hier findet ein 5-jähriges Monitoring zur Feststellung des Erfolgs statt.

Darüber hinaus sind zwei Grünbrücken (sogenannte Faunapassagen) zum Queren für Wildtiere geplant.

Im Raum des 1. Abschnittes überwiegt die landwirtschaftliche Nutzung (ausgenommen Garholter Wald). Damit geht eine offene, durch wenig Wald- oder Einzelbaumbewuchs unterbrochene, Landschaft einher. Auf Basis der durchgeführten Kartierungen wird der Ausgleichsumfang ermittelt, welcher für den Autobahnbau sowie den späteren Betrieb zu berücksichtigen ist. Aufgrund der Anzahl und der teilweise vorhandenen gefährdeten Arten sind umfangreiche Ausgleichsflächen erforderlich. Ein Teil der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen wird im Rahmen einer CEF-Maßnahme auf der bundeseigenen Fläche des ehemaligen Standortübungsplatzes Friedrichsfeld geleistet.

Baugrund und Bautechnik

Die A20 liegt im Abschnitt 1 vollständig im Bereich der Ostfriesischen / Oldenburgischen Geest.

Oberflächennah besteht der Baugrund aus holozänen Ablagerungen, wobei es sich neben der Deckschicht aus Oberboden im Wesentlichen um Torf von unterschiedlichem Zersetzungsgrad handelt. Unterhalb stehen pleistozäne Ablagerungen an. Hierbei handelt es sich überwiegend um bindige Geschiebeböden, die dann bis in großen Tiefen von Sanden und Kiesen unterlagert sind.

Die durchwurzelte obere Bodenzone weist Mächtigkeiten (d.h. Dicken) zwischen 0,2 m und 0,6 m auf. Darunter bzw. teilweise ab vorhandener Geländeoberkante folgt bereichsweise Torf. Die erkundete Mächtigkeit ist überwiegend geringer als zwei Meter. Im Trassenabschnitt zwischen der A 28 und der L 824 stehen stellenweise unter den Deckschichten Sandschichten bis im Mittel 1,5 m Mächtigkeit an. Ab der L 824 bis zur A 29 wurden Sande in Tiefen bis überwiegend 4,5 m unter Geländeoberkante angetroffen. Die Sande werden bereichsweise von Geschiebelehm / Geschiebemergel mit überwiegend steifer und halbsteifer Konsistenz unterlagert. Im Bereich der A 29 wurde lokal begrenzt Beckenschluff / Beckenton erkundet.

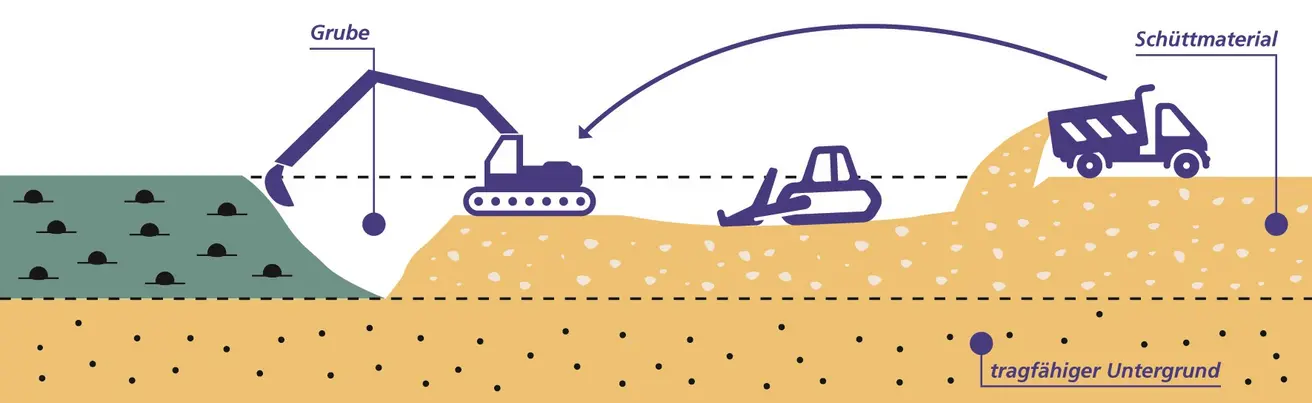

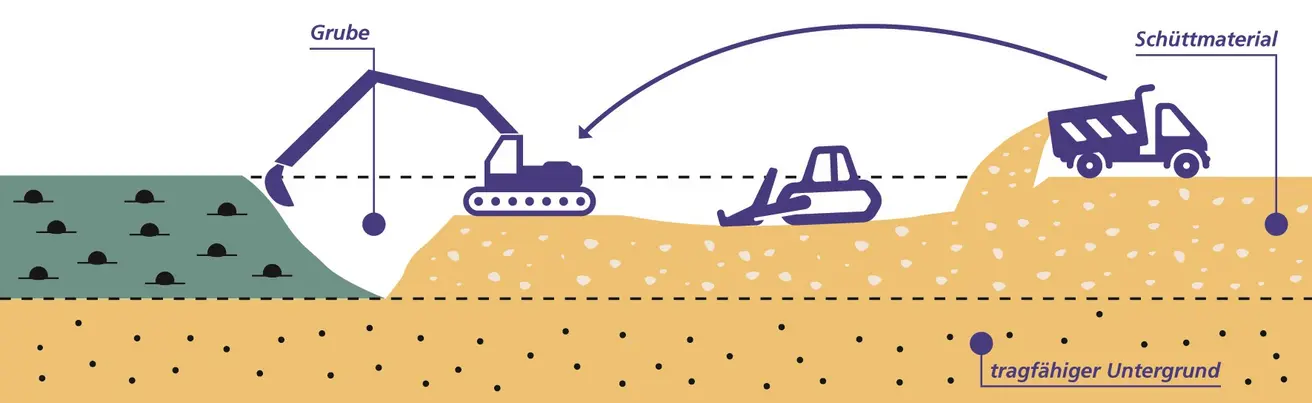

Beim Bodenvollaustauschverfahren werden die nicht tragfähigen Schichten des Bodens unter der Autobahntrasse komplett ausgetauscht. Mithilfe eines Baggers wird der nicht belastbare Untergrund ausgehoben und durch tragfähige Sande ersetzt. Der Sandbedarf kann aus einem nahe der Strecke gelegenen Baggersee bei Bekhausen gedeckt werden.

Erkundung auf Bodendenkmäler

Vor allem im Boden befindliche Siedlungsspuren unserer Vorfahren werden vor dem Bau der A 20 im Rahmen der sogenannten Prospektion festgehalten und dokumentiert. Mögliche archäologische Denkmäler werden dabei erkundet, lagergerecht verortet und listenmäßig in Listen erfasst.

Mit einer Erkundung des Bodens auf Bodendenkmäler wurde im Januar 2019 in der Nähe der zukünftigen Anschlussstelle der A 20 zur L 824 auf zwei Flächen mit einer Gesamtgröße von rund 64 Hektar auf Bodendenkmäler begonnen. Im ersten Schritt fanden hier Anfang 2019 Rodungsarbeiten statt, um die Fläche für die Untersuchungen – und den späteren Autobahnbau – freizulegen.

Im Jahr 2020 wurde eine weitere Fläche in der Nähe des zukünftigen Autobahndreiecks A 20 / A 28 auf Bodendenkmäler hin untersucht. Diese Fläche in der Nähe von Westerstede ist etwa 34 Hektar groß.

Detailpläne

BA1 - Blatt 1

BA1 - Blatt 2

BA1 - Blatt 3

BA1 - Blatt 4

Vom geplanten Autobahnkreuz A20/ A29 bis zur Anschlussstelle an der B437

Streckenverlauf

Die Baustrecke des 2. Abschnitts der Küstenautobahn beginnt östlich des geplanten Autobahnkreuzes A 20/ A 29, umfährt zunächst in einem Linksbogen, gefolgt in einem Rechtsbogen ein Waldgebiet bei Gut Hahn, um dann weiter Richtung Osten zu verlaufen. Nach der Querung der L 864 (Jaderlangstraße) schwenkt die Trasse in nordöstlicher Richtung ab. Diese Grundrichtung wird bis zum Bauende nach der B 437 beibehalten. Das Ende der Baustrecke liegt unmittelbar nordöstlich der B 437.

Die Trassierung der A 20 in Lage und Höhe wurde so gewählt, dass keine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erforderlich ist. Es gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.

Zur Anbindung des nachgeordneten Netzes werden im Zuge der L 863 und der B 437 Anschlussstellen vorgesehen.

Die Kreisstraßen K 131, K 132, K 210 und K 319 sowie die Landesstraße L 855 werden über die A 20 überführt. Weitere Straßen sind die L 825, über welche die Autobahn überführt wird, und die L 864, die verlegt und im Zuge der K 210 über die Autobahn überführt wird.

Planungsstand

Der 2. Abschnitt (NI) befindet sich im Planfeststellungsverfahren.

Artenschutz und naturfachliche Maßnahmen

Im Raum des 2. Abschnittes überwiegt die landwirtschaftliche Nutzung. Damit geht eine offene, durch wenig Wald- oder Einzelbaumbewuchs unterbrochene, Landschaft einher.

Dieser Lebensraum wird u. a. von Offenlandbrütern („Wiesenvögel“) bevölkert, da diese um ihre Brutplätze herum weitreichende Sichtmöglichkeiten auf potenzielle Raubtiere bevorzugen.

Auf Grundlage der durchgeführten Kartierungen ist ein Ausgleichsumfang der durch den Autobahnbau und späteren Betrieb resultierenden Einwirkungen zu ermitteln. Aufgrund der hohen Anzahl und der teilweise vorhandenen gefährdeten Arten sind deshalb umfangreiche Ausgleichsflächen erforderlich.

Baugrund und Bautechnik

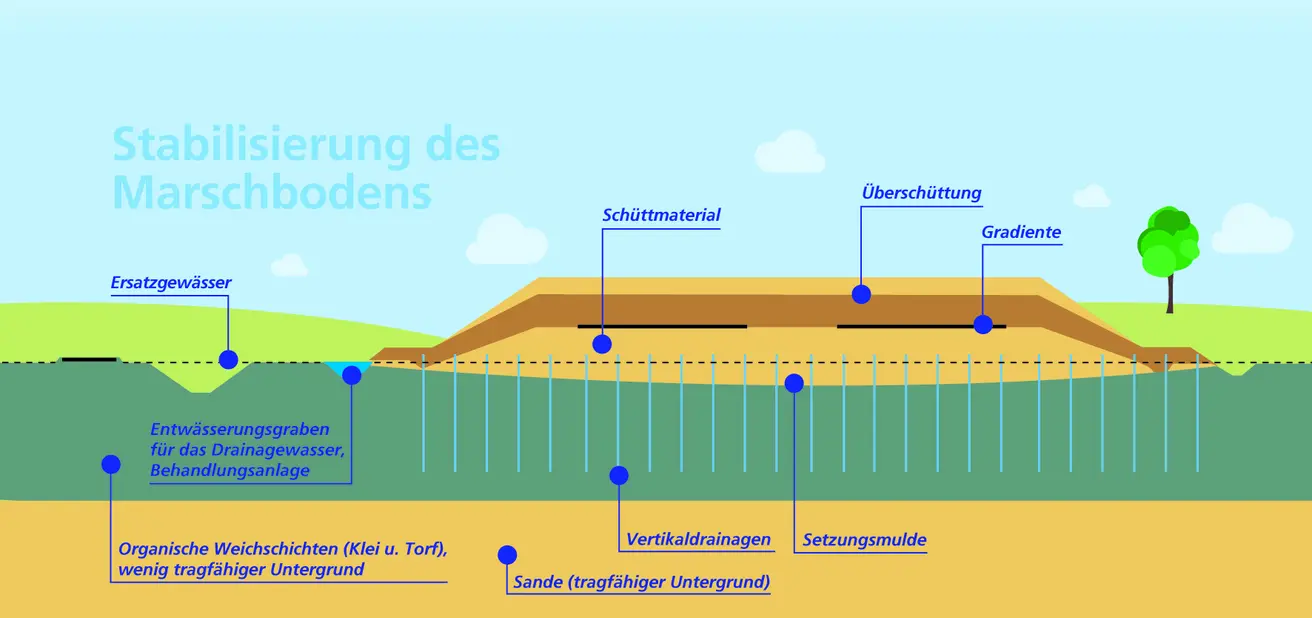

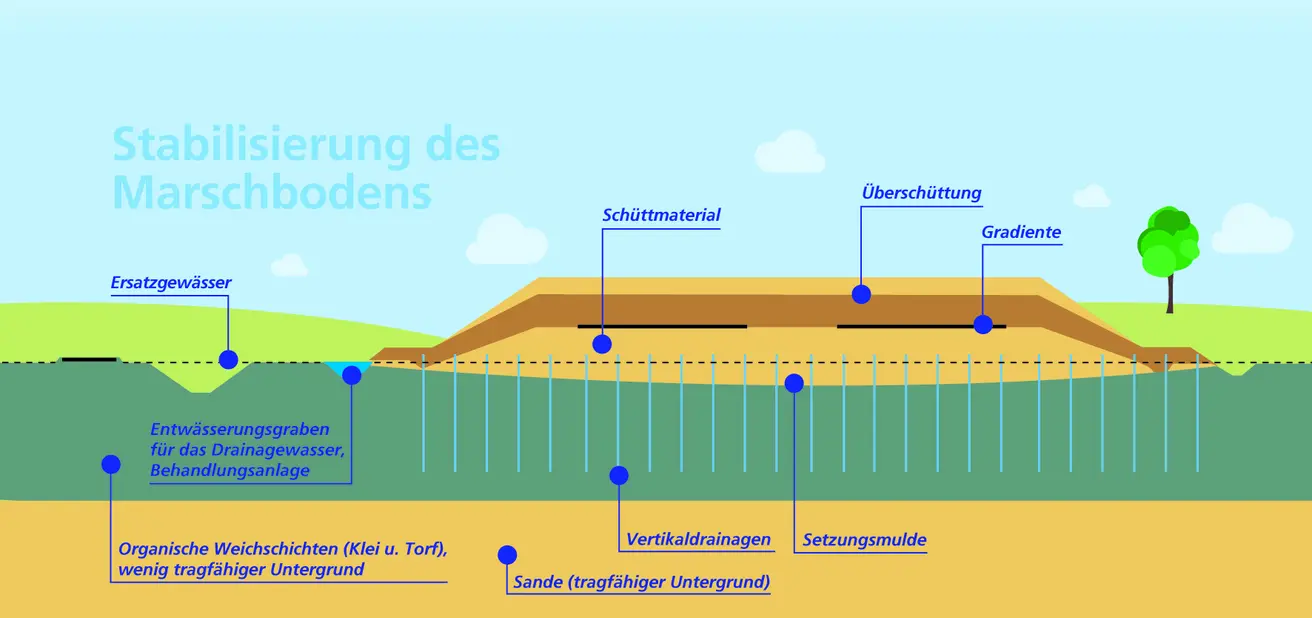

Westlich der Jade verläuft die spätere A 20 durch die Wesermarsch. Aufgrund des im Boden anstehenden Torfes ist der Straßenbau ohne weitere baugrundverbessernde Maßnahmen nicht möglich. In diesem Bereich wird wie auch in den Nachbarabschnitten in der Elbmarsch und der A 26 das sogenannte Vorbelastungsverfahren verwendet.

Hierbei wird der weiche, nicht tragfähige Untergrund durch eine schichtweise erfolgende Sandüberschüttung belastet und die sich ergebenden Setzungen vor dem Straßenbau und der Verkehrsfreigabe vorweggenommen. Gleichzeitig wird das austretende Porenwasser aufgenommen und in separaten Entwässerungsgräben aufgefangen. Dieses oft eisenhaltige Wasser wird in sogenannten Porenwasserbehandlungsanlagen geführt, in denen der Eisenanteil ausfällt. Das so gereinigte Wasser wird erst dann in die bestehenden Vorfluter eingeleitet.

Nachdem die umfangreiche Ingenieurs- und messtechnische Begleitung feststellt, dass keine weiteren Setzungen zu erwarten sind kann der endgültige Straßendammkörper profiliert werden und der Straßenbau beginnen.

Detailpläne

BA2 - Blatt 1

BA2 - Blatt 2

BA2 - Blatt 3

BA2 - Blatt 4

BA2 - Blatt 5

BA2 - Blatt 6

Von der Weser-Querung bis zur Aufstufung zur A20

Streckenverlauf

Planungsstand

Aktuell werden die Unterlagen für die Beantragung des Planfeststellungsverfahrens erstellt.

Detailpläne

Von östlich der Weserquerung bis zum Ausbau der vorhandenen B437

Streckenverlauf

Planungsstand

Aktuell werden die Unterlagen für die Beantragung des Planfeststellungsverfahrens erstellt.

Detailpläne

BA4a - Blatt 1

BA4a - Blatt 2

Von der bestehenden A27 (AS Bremerhaven-Süd) bis zur B71 bei Heerstedt

Streckenverlauf

Planungsstand

Der Vorentwurf befindet sich in der Aufstellung.

Detailpläne

Von der B71 bei Heerstedt bis zur B495 bei Bremervörde

Streckenverlauf

Von Westen nach Osten verläuft der 5. Abschnitt (NI) zwischen Heerstedt und Oerel. Bei Heerstedt wird im 4. Abschnitt (NI) der A20 ein Verknüpfungspunkt („Anschlussstelle“) an die B71 vorgesehen. Zu Beginn des 5. Abschnittes (NI) ist eine Tank- und Rastanlage nördlich von Beverstedt vorgesehen. Anschließend verläuft die A20 zwischen Wollingst und Appeln. Im Bereich Abelhorst ist eine Anschlussstelle an die K41 geplant.

Der weitere Verlauf der A20 bewegt sich gradlinig südlich von Hipstedt und nördlich von Oerel und schließt an der B495 bei Bremervörde an den 6. Abschnitt (NI) an. Im Bereich nördlich der Ortschaft Oerel ist beidseitig (auf beiden Richtungsfahrbahnen „RiFa“) je ein Parkplatz mit WC („P-WC-Anlage“) vorgesehen.

Planungsstand

Dieser Abschnitt befindet sich noch in der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens. Der Vorentwurf (Phase 2) wurde Mitte 2019 fertiggestellt. Nunmehr werden die Unterlagen für die Planfeststellung (Phase 3) vorbereitet.

Baugrund und Bautechnik

Der 5. Abschnitt (NI) verläuft überwiegend in der Stader Geest. Die Geestbereiche sind geprägt von sandigen Untergründen, welche einen tragfähigen Untergrund für die Autobahn darstellen. Lediglich in kleinen Teilbereichen sind im Rahmen der Baugrunderkundung wenig tragfähige Böden erkannt worden. Hier wird das „Überschüttverfahren“ (Link zum Video im YouTube-Kanal der Autobahn GmbH) angewendet.

Von der B495 bei Bremervörde bis zur L114 bei Elm

Streckenverlauf

Von Westen nach Osten betrachtet beginnt der 6. Abschnitt (NI) der A20 mit der Anschlussstelle an der B495. Anschließend verläuft die Strecke durch das Kornbecksmoor und über das Gewässer Kornbeck. Der Ortsteil „Kiel an der Höhne“ wird südlich umfahren, anschließend verläuft die A20 am nördlichen Rand des Staatsforstes Höhne.

In Hönau-Lindorf wird die vorhandene K105 in einem verschwenkten Verlauf über die Autobahn geführt. Anschließend wird Nieder Ochtenhausen nördlich umgangen. Im Anschluss folgt die Oste-Querung mit einem Brückenbauwerk mit einer Gesamtlänge von 276 Metern. Aufgrund der Höhenlage im anschließenden Verlauf wird die Verbindung Hude – Behrste unter der Autobahn hindurchgeführt. Östlich der Brücke über den Buschweggraben folgt die Anschlussstelle an die L114 nördlich der Ortschaft Elm.

Mit dieser Streckenführung und den gewählten Anschlusspunkten kann mit der alleinigen Realisierung des 6. Abschnittes (NI) eine Umfahrung der Ortslage Bremervördes ermöglicht werden.

Variantenvergleich Bremervörde

Der Variantenvergleich im Bereich von Bremervörde hat die Zielsetzung, für den Querungsbereich der A20 mit der K105 im Bereich Hönau-Lindorf und die damit verbundene besondere städtebauliche Situation, die Trassenführung zu optimieren. Somit werden die geringstmöglichen Beeinträchtigungen für die vorhandene Bebauung und Siedlungsstruktur sowie für Mensch, Natur und Landschaft erreicht.

Dazu wurden insgesamt sieben Varianten in ihren Auswirkungen auf die Kriterien Städtebau und Siedlungsstruktur, Umweltverträglichkeit, landwirtschaftliche Belange und technische Aspekte untersucht und bewertet.

Oste-Querung

Als eines der längsten Bauwerke der zukünftigen A20 in Niedersachsen ist das Oste-Bauwerk zu nennen. Dieses Brückenbauwerk wird eine Länge von 276 Metern aufweisen. Neben der Oste werden auch die angrenzenden Uferbereiche überspannt. Damit wird zum einen die Durchgängigkeit der Uferbereiche für die Fauna sichergestellt und zum anderen die Vernetzung der nördlich und südlich der Autobahn liegenden Lebensräume weiterhin ermöglicht. Die vorhandenen Deichkörper bleiben erhalten.

Auf der westlichen Seite wird ein Wirtschaftsweg mit unterführt, welcher den Bereich um Nieder Ochtenhausen mit den nördlich gelegenen Siedlungsbereichen und landwirtschaftlich genutzten Flächen verbindet.

Planungsstand

Im Jahr 2012 wurde für den 6. Abschnitt (NI) das Planfeststellungsverfahren eingeleitet und der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen. Im Jahr 2016 wurde der Erörterungstermin durchgeführt. Die Ergebnisse des Erörterungstermins haben dazu geführt, dass die Planung überarbeitet wurde.

Die erneute Auslegung der Unterlagen erfolgte vom 13. Januar 2020 bis einschließlich 12. Februar 2020. Zur Aktualisierung der Unterlagen zum Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie erfolgte vom 16. August 2022 bis einschließlich 15. September 2022 eine weitere Auslegung.

Von der L114 bei Elm bis zum Kreuz A20/ A26 bei Drochtersen

Streckenverlauf

Der 7. Abschnitt (NI) schließt im Bereich der Anschlussstelle mit der L114 östlich an den 6. Abschnitt (NI) der A20 an. Zu Beginn des Streckenabschnittes wird die Straße „Osterberg" über die Autobahn geführt und der Gräpeler Mühlenbach gequert. Östlich der Überführung der Gemeindestraße „Lögenesch" südlich von Estorf schließt eine „Grünbrücke“ an. Darauf folgen die Überführungen der L114 und der K4 bei Oldendorf.

Nördlich der Ortschaft Oldendorf werden beidseitig P-WC-Anlagen errichtet. Die K66 wird über die Autobahn geführt. Im weiteren Streckenverlauf wird Bossel südlich umfahren und eine zweite „Grünbrücke“ errichtet. Östlich der über die Autobahn geführten Gemeindestraße „Dörpstroot" wird die A20 südlich der Ortschaft Burweg über die B73 geführt. Es wird eine Anschlussstelle an die B73 entstehen.

Wenige hundert Meter weiter östlich wird der Wirtschaftsweg „Milchstelle" überführt wie auch die Bahnstrecke Stade – Cuxhaven und das Gewässer Horsterbeck. Im Zuge der nördlichen Umfahrung von Breitenwisch wird die L113 überführt. Nach der Querung des Burgbeckkanals wird die Siedlung Hammahermoor nördlich umfahren und die K62 über die A20 geführt.

Weiter östlich verläuft die Autobahn zwischen den beiden FFH-(Teil-)Gebieten „Willes Heide" und „Wasserkruger Moor". Zur Aufrechterhaltung der Vernetzung der beiden Lebensräume wird eine weitere „Grünbrücke“ hergestellt. Parallel zu der Querungshilfe für Tiere ist für den landwirtschaftlichen Verkehr eine Wirtschaftswegeüberführung vorgesehen. Nachdem das Gauensieker Moor durchfahren und die K27 überführt wird, endet der 7. Abschnitt (NI) nach dem Überführungsbauwerk des Landernweges am Autobahnkreuz A20/ A26 (Kreuz Kehdingen).

Baugrund und Bautechnik

Nördlich der Anschlussstelle an der B73 verläuft die spätere A20 durch die Elbmarsch. Aufgrund des im Boden anstehenden Torfes ist der Straßenbau ohne weitere Maßnahmen zur Baugrundverbesserung nicht möglich. In diesem Bereich wie auch in der Wesermarsch und der A26 wird das sogenannte Vorbelastungsverfahren verwendet (Einbau von Sand).

Hierbei wird der weiche, nicht tragfähige Untergrund durch eine schichtweise erfolgende Sandüberschüttung belastet und die sich ergebenden Setzungen vor dem Straßenbau und der Verkehrsfreigabe vorweggenommen. Gleichzeitig wird das austretende Porenwasser aufgenommen und in separaten Entwässerungsgräben aufgefangen. Dieses oft eisenhaltige Wasser wird in sogenannten Porenwasserbehandlungsanlagen geführt, in denen der Eisenanteil ausfällt. Das so gereinigte Wasser wird erst dann in die bestehenden Vorfluter eingeleitet.

Wenn die umfangreiche ingenieur- und messtechnische Baubegleitung feststellt, dass keine weiteren Bodensetzungen zu erwarten sind, kann der endgültige Straßendammkörper entstehen und der eigentliche Straßenbau beginnen.

Artenschutz und naturfachliche Maßnahmen

Neben der technischen Planung ist auch eine artenschutzrechtliche und umweltfachliche Bewertung des geplanten baulichen Eingriffes vorzunehmen. Auch für den 7. Abschnitt (NI) erfolgte eine umweltfachliche Kartierung, bei der die vorhandenen Lebensräume und die im Raum lebenden Pflanzen- und Tierarten über einen gewissen Zeitraum beobachtet und deren Vorkommnisse und Lebensräume dokumentiert worden sind.

Im Raum des 7. Abschnittes (NI) überwiegt die landwirtschaftliche Nutzung. Damit geht eine offene, durch wenig Wald- oder Strauchbewuchs bzw. Baumreihen unterbrochene Landschaft einher. Dieser Lebensraum wird u. a. von Offenlandbrütern („Wiesenvögel“) bevölkert, da diese um ihre Brutplätze herum weitreichende Sichtmöglichkeiten auf potenzielle Raubtiere bevorzugen.

Auf Grundlage der durchgeführten Kartierungen wird ein Ausgleichsumfang ermittelt, in dem die durch den Autobahnbau und späteren Betrieb resultierenden Einwirkungen auf den natürlichen Raum bilanziert werden. Aufgrund der hohen Anzahl und der teilweise vorhandenen gefährdeten Arten sind deshalb umfangreiche Ausgleichsflächen vorzuhalten.

Dabei ist es aus artenschutzrechtlichen Gründen meistens erforderlich, die neu zu schaffenden Lebensräume in der näheren Umgebung des Eingriffes herzustellen. Nur dadurch kann die Annahme durch die Tierwelt und die Aufrechterhaltung des jeweiligen Lebensraumes sichergestellt werden. Soweit fachlich vertretbar wurden die Maßnahmenflächen und die Trasse räumlich entzerrt. Eine große Maßnahmenflächen für den Kiebitz konnte im Wischhafener Sand verortet werden.

Des Weiteren ist es möglich durch eine Nutzungsextensivierung der Flächen die Belange des Natur- und Artenschutzes mit einer eingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung zu kombinieren.

Planungsstand

Nach dem abgeschlossenen Raumordnungsverfahren und der Linienbestimmung durch das Bundesverkehrsministerium wurde die Planung im Rahmen des Vorentwurfsstadium konkretisiert. Mit dem „Gesehen-Vermerk" im Frühjahr 2016 wurde die Zustimmung des Ministeriums zur weiteren Bearbeitung, der Erstellung der Genehmigungsplanung, erteilt.

Derzeit wird der Entwurf abschließend bearbeitet, um den Planentwurf in das Genehmigungsverfahren (Planfeststellungsverfahren) einzubringen.

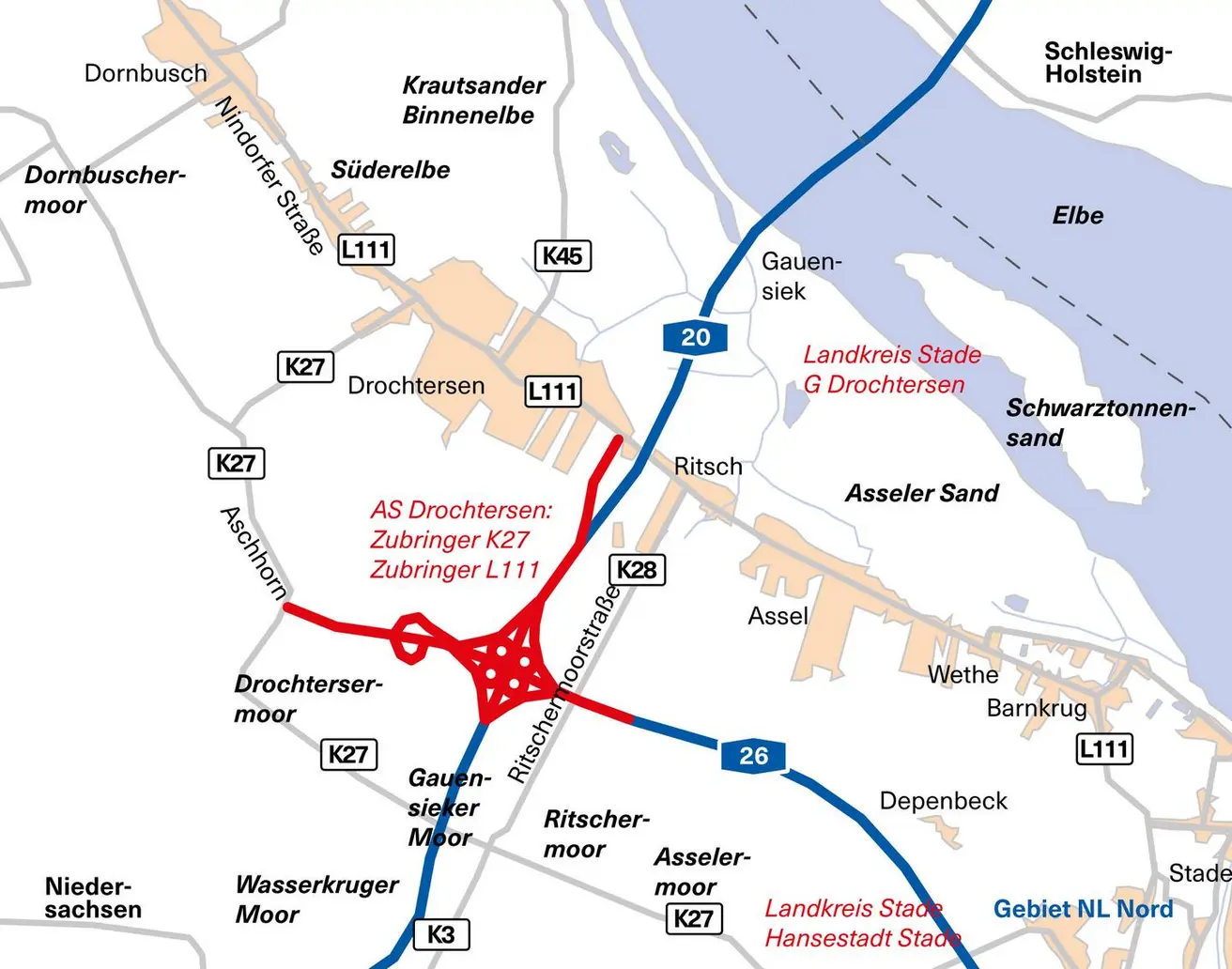

Kreuz Kehdingen zur Verknüpfung zweier Autobahnen

Streckenverlauf

Die Verknüpfung der A20 mit der A26 bei Drochtersen (Landkreis Stade) soll in Form eines vierarmigen Kleeblattes als Autobahnkreuz erfolgen. Das Kreuz weist im nordwestlichen Ast eine Anschlussstelle (Arbeitsbezeichnung „AS Drochtersen") mit Zubringern zur K27 und zur L111 auf. Der Abschnitt trägt die Bezeichnung „A20 Kreuz Kehdingen".

Der als A26 geplante Teil beginnt westlich des Kreuzes Kehdingen, wird über die A20 und die K28 (Ritschermoorstraße) sowie über das Gauensieker und Ritscher Schleusenfleth überführt und endet östlich am Abschnitt 5a der A26, welcher bis östlich Stade führt. Die Länge des Abschnitts beträgt rund 2,2 Kilometer.

Der Abschnitt der A20 im Kreuz Kehdingen beginnt am Landernweg – einem Wirtschaftsweg ca. 3 Kilometer südlich der L111 – und reicht bis nahe an den Beginn der südlichen Trogrampe des geplanten Elbtunnels, dessen Portal in Niedersachsen unmittelbar südlich der Ortslage Drochtersen liegt.

Die Verknüpfung der vorhandenen Straßen mit den beiden Zubringern erfolgt durch Kreisverkehrsplätze. Der Zubringer zur K27 orientiert sich weitestgehend am Landernweg, der Zubringer zur L111 schmiegt sich der Trassierung von A26 und A20 an.

Baugrund und Bautechnik

Geografisch verortet im Land Kehdingen, liegt das geplante Kreuz A20/ A26 vollständig im Bereich der linksseitigen Elbmarsch. Aufgrund der bis zu 20 Meter mächtigen, im Boden anstehenden Weichschichten aus Torf, Klei und Wattablagerungen ist der Autobahnbau ohne weitere baugrundverbessernde Maßnahmen nicht möglich. Daher wird in diesem Bereich, wie auch in den Nachbarabschnitten der A20 und der A26, das sogenannte Vorbelastungsverfahren zur Setzungsvorwegnahme verwendet.

Hierbei wird der weiche, nicht tragfähige Untergrund durch eine schichtweise erfolgende Sandüberschüttung belastet und die sich ergebenden Setzungen vor dem Straßenbau und der Verkehrsfreigabe vorweggenommen. Das ausgepresste Porenwasser wird in separaten Entwässerungsgräben aufgefangen. Dieses oft eisenhaltige Wasser wird durch sogenannte Porenwasserbehandlungsanlagen geleitet, in denen der Eisenanteil ausgefällt wird. Erst dann wird das so gereinigte Wasser in die bestehenden Vorfluter eingeleitet.

Sobald die umfangreiche ingenieur- und messtechnische Begleitung feststellt, dass keine weiteren Setzungen zu erwarten sind, kann der endgültige Straßendammkörper profiliert werden und der Autobahnbau beginnen.

Umweltplanung

Der Planungsraum ist durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung (vorrangig Grünland) gekennzeichnet. Hier finden sich vor allem Wiesenvogellebensgemeinschaften des Offenlandes. Vor dem Hintergrund der erfolgten Kartierungen werden die Auswirkungen des Vorhabens ermittelt. Die Beurteilung der Auswirkungen umfasst neben dem Bau auch den späteren Betrieb und die Unterhaltung der Autobahn. Erhebliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind möglichst zu vermeiden. Für die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Neben dem Flächenverlust für das Vorhaben ergeben sich die wesentlichen Beeinträchtigungen durch den Betrieb der Autobahn. In Abhängigkeit der Verkehrsbelastung ergeben sich unterschiedlich weitreichende Lärmauswirkungen für den Menschen, aber auch für die wertgebenden Vogelarten des „Offenlandes“. Hieraus wird vorrangig der Bedarf an Ausgleichsflächen ermittelt (Gauensieker Sand 32 ha).

Planungsstand

Ursprünglich war die Verknüpfung von A20 und A26 Bestandteil der Bedarfsplanmaßnahme „A20 Elbquerung“ und sollte durch ein Autobahndreieck erfolgen. Mit der Umplanung zu einem Kreuz wurde das Autobahnkreuz („AK“) A20/ A26 Kehdingen (im Folgenden „Kreuz Kehdingen“ genannt) in ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren ausgegliedert, während die durchgehende Strecke der A20 mit dem Elbtunnel, welcher Schleswig-Holstein und Niedersachsen verbinden wird, 2014 (Teil Schleswig-Holstein) bzw. 2015 (Teil Niedersachsen) den Planfeststellungsbeschluss erhielt.

Das für die planungsrechtliche Absicherung notwendige Planfeststellungsverfahren für das Kreuz Kehdingen wurde am 24. August 2017 eingeleitet. Am 27. und 28. August 2018 wurde der Erörterungstermin durchgeführt. Die Ergebnisse des Erörterungstermins haben dazu geführt, dass die Planung überarbeitet wurde.

Die Auslegung der Unterlagen im Planänderungsverfahren erfolgte vom 11. Januar bis einschließlich 10. Februar 2023.

Am Samstag, 8. März 2025, erfolgte die Bekanntmachung des Beschlusses für den Neubau des Kreuzes Kehdingen (A20/ A26) durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Der Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsbehelfsbelehrungen und der festgestellte Plan werden vom 17. März bis 16. April 2025 unter Momentan ausgelegte Planfeststellungsverfahren und Konsultationen der NLStBV elektronisch veröffentlicht.

Zum Beginn der Bauarbeiten können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Über die Realisierung und Finanzierung entscheidet der Deutsche Bundestag.

A26 von Drochtersen/ K28 bis zur Freiburger Straße/ L111

Streckenverlauf

Der 5. Abschnitt (NI) der A26 stellt die Verbindung zwischen dem geplanten A20/ A26 Kreuz Kehdingen bei Drochtersen und dem Ende 2008 fertiggestellten 1. Abschnitt (NI) der A26 bei Stade dar.

Aufgrund der durch die Hansestadt Stade geplanten Industriegleisverlegung wurde der 5. Abschnitt (NI) der A26 in den Teilabschnitt 5a (zwischen der K28 bei Drochtersen bis einschließlich der Anschlussstelle („AS“) an der Freiburger Straße/ L111 bei Stade) und den Teilabschnitt 5b (östlich der AS an der L111 bis zur AS Stade-Ost im 1. Abschnitt der A26) getrennt.

Der Abschnitt 5a (NI) der A26 umfasst hierbei den Anschluss an das Autobahnkreuz A20/ A26 bis zur Anschlussstelle an die L111 und die Freiburger Straße. Er beginnt östlich des geplanten Kreuz Kehdingen bei Drochtersen an der K28 und führt dann parallel zur L111 und K27 Richtung Stade. Die Kreisstraßen K29 und K31 werden mit Brückenbauwerken über die A26 überführt. Die einzige Anschlussstelle dieses Abschnittes ist auf Höhe des heutigen Schneeweges geplant. Sie erhält eine Anbindung an die L111 sowie im Süden einen Anschluss an die vorhandene Freiburger Straße mit einem vierarmigen Kreisverkehrsplatz, über den eine Verteilung der Verkehrsströme in das städtische Straßennetz ermöglicht wird.

Im Abschnitt 5 (NI) der A26 war im 2010 eingeleiteten Planfeststellungsverfahren eine beidseitige P-WC-Anlage bei Depenbeck vorgesehen. Diese wurde im Zuge der Abschnittsteilung in der weiteren Planung zurückgestellt und wird zu einem späteren Zeitpunkt als eigenständiges Verfahren beplant.

Unternehmensflurbereinigung

Maßnahmenbegleitend findet im Abschnitt 5a der A26 eine Unternehmensflurbereinigung statt.

Planungsstand

Das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt 5a wurde am 26. Februar 2019 eingeleitet. Es handelt sich um die Fortführung des ursprünglich am 20. September 2010 eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens für den gesamten Abschnitt 5. In der Zeit vom 11. März 2019 bis 10. April 2019 lagen die Planunterlagen öffentlich in der Gemeinde Drochtersen, der Hansestadt Stade und der Samtgemeinde Horneburg aus und konnten zudem online eingesehen werden. Betroffene konnten sich bis einschließlich 22. Mai 2019 zur Planung äußern.

Die Einwendungen aus dem Jahr 2010 für den Teilabschnitt 5a wurden auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes beantwortet. Die Gegenäußerungen sind in der Einwendungssynopse nach Themen sortiert aufgeführt. Die Einwendungssynopse, das Register der Einwendernummern, Altunterlagen mit Planungsstand 2010 sowie die Landesplanerische Feststellung 2004 können via E-Mail an kontakt.stade[at]autobahn[dot]de angefragt werden.

A26 von der Freiburger Straße/ L111 bis Stade-Ost

Streckenverlauf

Der Abschnitt 5b (NI) der A26 zwischen der Anschlussstelle an der Freiburger Straße/ L111 und der Anschlussstelle Stade-Ost wird die Lücke zwischen dem vom Kreuz Kehdingen kommenden Abschnitt 5a (NI) und dem bereits fertiggestellten Abschnitt 1 (NI) der A26 schließen. In ihrem Verlauf quert die A26 im Abschnitt 5b (NI) westlich der Schwinge den Hörne-Götzdorfer Kanal und die vorhandene Freiburger Straße, welche beidseitig vor der neuen Autobahn in einem Wendekreis endet. Der vorhandene Radweg wird unter der A26 hindurchgeführt.

Mittels eines Trogbauwerkes kreuzt die A26 im weiteren Verlauf die Schwinge. Auf Veranlassung der Hansestadt Stade soll das vorhandene Industriegleis 1263 Stade – Bützfleth auf die Ostseite der A26 in eine parallele Führung zur A26 und zur L111 verlegt werden. Im Kreuzungspunkt mit der Altländer Straße wird diese sowohl über die A26 als auch über das Industriegleis überführt.

Der Knotenpunkt L111 (Ostumgehung Stade)/ L140/ Altländer Straße wird zwischen der künftigen Autobahn und der vorhandenen L111 in nordwestliche Richtung verlegt und als Kreisverkehrsplatz erbaut. Zwischen dem Stadtteil Altländer Viertel, welches mittels einer Lärmschutzwand geschützt wird, und der Anschlussstelle Stade-Ost verlässt das Industriegleis die Parallelführung und kreuzt die A26, um ungefähr auf Höhe des Finanzamtes in die Bahnstrecke Hamburg – Cuxhaven einzubinden.

Im Bereich der Anschlussstelle Stade-Ost schließt der Abschnitt 5b (NI) der A26 an den 1. Abschnitt (NI) der A26 an. An dieser Anschlussstelle wird die südliche Rampe auf die östliche Seite der L111 verlegt. Im Bereich der Parallellage verlaufen Autobahn und Industriegleis auf einem gemeinsamen Dammkörper.

Planungsstand

Bereits im Jahr 2010 wurde das Planfeststellungsverfahren zum damals gesamten 5. Abschnitt der A26 eingeleitet. Aufgrund von zahlreichen Einwendungen erfolgte eine umfangreiche Umplanung, insbesondere bei der Entwässerung. 2016 veranlasste die Hansestadt Stade die Umplanung zur Industriegleisverlegung östlich der Schwinge. Aus diesem Grund wurde der 5. Abschnitt in den Teilbereich 5a (zwischen der K28 bei Drochtersen bis einschließlich der Anschlussstelle (AS) Stade-Nord (Freiburger Straße bei Stade) und den Teilbereich 5b (östlich der AS Stade-Nord bis zur AS Stade-Ost im 1. Abschnitt der A26 unterteilt.

Sowohl die Autobahnplanung als auch die Industriegleisplanung sind planfeststellungsbedürftige Vorhaben. Vorhabenträgerin dieses Abschnittes der A26 ist seit dem 01.01.2021 die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord. Vorhabenträgerin für die Verlegung des Industriegleises 1263 Stade – Bützfleth ist die DB Netz AG.

Gemäß § 78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ist beim Zusammentreffen mehrerer Vorhaben ein gemeinsames Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Da die Autobahnplanung einen größeren Kreis öffentlich-rechtlicher Beziehungen berührt, ist die verfahrensführende Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde die Planfeststellungsbehörde der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (und nicht das Eisenbahnbundesamt).

Das gemeinsame Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt 5b wurde am 10. Dezember 2020 eingeleitet. In der Zeit vom 6. Januar bis zum 5. Februar 2021 erfolgte die öffentliche Auslegung der Planunterlagen, die zudem online eingesehen werden konnten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Planung und Beteiligung

Wie läuft die Planung der Küstenautobahn ab?

Die Planung der Küstenautobahn erstreckt sich, wie jedes andere große Straßenbauprojekt, über mehrere Jahre. Über mehrere Planungsphasen – Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung – geht die Autobahn GmbH des Bundes schrittweise vor, bis das Projekt schließlich baureif ist (bis Ende 2020 lag die Projektverantwortung bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, NLStBV). Von einer zunächst groben Linienführung über die Prüfung und Abwägung verschiedener Varianten bis hin zur Detailplanung mit allen zugehörigen Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Tunneln) und begleitenden Maßnahmen wird die Planung vorangebracht. Der Verfahrensablauf wird hier näher erläutert.

Die Gesamtstrecke wird hierzu in Bauabschnitte untergliedert, die den Prozess jeweils unabhängig voneinander durchlaufen. Für die Küstenautobahn sind dies acht Abschnitte im Streckenverlauf von Westerstede (Anschluss an die A28) bis zur Elbe bei Drochtersen.

Bevor die Autobahn gebaut werden kann, müssen ihre Abschnittsplanungen genehmigt werden. Dazu wird im Verlauf der Planung ein eigenständiges Verfahren durchlaufen, das sogenannte Planfeststellungsverfahren. Im Zuge dieses Verfahrens werden alle Belange vom Fernstraßenbundesamt als Planfeststellungsbehörde noch einmal genau geprüft. Hier haben Betroffene die Möglichkeit, eigene Anliegen ins Verfahren einzubringen (s. u.). Entscheidet die Planfeststellungsbehörde, dass bestimmte Themen noch vertieft bearbeitet werden müssen, wird das Verfahren erst nach dem Einreichender überarbeiteten Unterlagen wiederaufgenommen.

Der Planfeststellungsbeschluss, mit dem das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen wird, ist für große Bauvorhaben wie die Küstenautobahn die Baugenehmigung. Liegt diese vor, folgen als Nächstes die Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen. Erst, wenn alle diese Schritte durchlaufen sind, kann der Bau starten. Die Koordination und Bauaufsicht für die Küstenautobahn liegen ebenfalls bei Autobahn GmbH des Bundes.

Wie werden die Interessen der Betroffenen im Zuge der Planung berücksichtigt?

Belastungen für die verschiedenen Schutzgüter (siehe Frage 2) sind nicht völlig vermeidbar. Die Planung verfolgt jedoch das Ziel, diese so gering wie möglich zu halten und dazu eine möglichst konfliktarme Trasse zu finden. Dazu werden die verschiedenen Interessen und Belange im Zuge des Planungsverfahrens mehrfach untersucht und gegeneinander abgewogen. Diesem Prinzip folgen bereits die Verträglichkeitsuntersuchung und der Variantenvergleich im Zuge der ersten Planungsphasen (s. o.). Bürgerinnen und Bürger sowie andere Behörden, sogenannte Träger öffentlicher Belange, bekommen Einsicht und werden um Stellungnahmen gebeten, die in die Prüfung der Varianten mit einfließen.

Zu Beginn der Entwurfsplanung findet eine Projektkonferenz statt. Gemeinsam mit den Behörden und Interessensvertretungen werden die genauer zu untersuchenden Aspekte abgesteckt (sogenanntes Scoping). Wichtige Fragen werden im weiteren Verlauf in dazu eingerichteten fachbezogenen Arbeitskreisen diskutiert. Sie dienen dazu, möglichst gute Lösungen zu entwickeln, die alle Interessen berücksichtigen. Arbeitskreise werden in den Bauabschnitten der Küstenautobahn in der Regel zu den Themen Umwelt, Landwirtschaft sowie Wasserwirtschaft / Entwässerung eingerichtet und binden die jeweiligen Verbände und Interessensvertretungen ein.

Nicht vermeidbare Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner werden entsprechend der rechtlichen Vorgaben, etwa zum Schallschutz, möglichst gering gehalten bzw. durch Maßnahmen gemindert. Das Gleiche gilt für Eingriffe in Natur und Landschaft. Auch der Flächenverlust für die Landwirtschaft durch die Autobahn selbst als auch die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird so gering wie möglich gehalten. Flächenverluste betroffener Grundstückseigentümer werden entschädigt oder durch Ersatzland ausgeglichen.

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens kann jeder seine Anliegen schriftlich einreichen. Diese werden von der Genehmigungsbehörde eingehend geprüft und erörtert

Welche Kriterien entscheiden darüber, wo die Autobahn entlangführt?

Die Festlegung des Streckenverlaufs der Autobahn steht im Mittelpunkt der Vorplanung, also der ersten Planungsphase. Ausgehend von einer Analyse des Raumes, durch den die Autobahn führen soll, steckt die Vorhabenträger zunächst einen Korridor als Planungsraum ab. Innerhalb dieses Raums werden dann mehrere aus verkehrlicher Sicht mögliche Streckenführungen entwickelt, die im Raumordnungsverfahren auf ihre Verträglichkeit mit anderen Raumnutzungen und Planungen überprüft werden. Ausgehend vom Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird die bestgeeignete Lösung aus den untersuchten Varianten ausgewählt und vom Bundesverkehrsministerium als Linie bestimmt, also festgelegt.

Bei der Prüfung der unterschiedlichen Varianten werden deren Auswirkungen entlang einer ganzen Reihe definierter Kriterien einzeln betrachtet und bewertet (vgl. nachstehende Grafik). Im Variantenvergleich werden die Varianten dann gegeneinander abgewogen und als Ergebnis diejenige als Vorzugsvariante ausgewählt, die unter Berücksichtigung aller objektiven Kriterien und gesetzlichen Vorgaben die verträglichste ist. Untersucht werden Auswirkungen auf die Umwelt, zu der sowohl Menschen (Anwohnerinnen und Anwohner) sowie auch Tiere und Pflanzen als Schutzgüter gezählt werden.Ebenso spielen Auswirkungen auf die Landwirtschaft, den Städtebau, die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss eine Rolle. Zudem fließen die entstehenden Kosten in die Bewertung ein. Die Kriterien werden dabei teils unterschiedlich gewichtet. Untersucht wird auch, ob es eventuell Ausschlusskriterien gibt, die eine Variante von vornherein ausscheiden lassen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein europarechtlich geschütztes Gebiet oder ein Siedlungsbereich durchschnitten würden, es aber zumutbare Alternativen gibt.

In der Phase der Entwurfsplanung wird die zunächst festgelegte, grobe Linie weiter konkretisiert und dazu auf ihre technische Machbarkeit, Leistungsfähigkeit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit hin systematisch geprüft. Es ist möglich, dass im Zuge dessen Varianten für Teilstücke noch einmal genauer untersucht und verglichen werden, um technische, wirtschaftliche oder ökologische Verbesserungen zu erreichen. Auf dieser Basis wird die Linie im sogenannten Vorentwurf als Trasse festgelegt. Die Straßenachse wird nach Lage und Höhe mathematisch definiert. Für diese Trasse werden im weiteren Planungsverfahren die erforderlichen Details ausgearbeitet.

Kann ich mich im Verfahren beteiligen und die Planung ggf. beeinflussen?

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens können Äußerungen zu den Planungen als sogenannte Einwendungen eingereicht werden, um eigene Belange ins Verfahren einzubringen. Alle Einwendungen werden durch die Planfeststellungsbehörde geprüft. Betroffene Behörden oder Institutionen, sogenannte Träger öffentlicher Belange, können Stellungnahmen einreichen. Die Einwender werden von der Autobahn GmbH des Bundes darüber informiert, ob und aus welchen Gründen ihre Anliegen berücksichtigt werden oder nicht. In diesem Zuge werden alle Einwender eingeladen, im Rahmen eines Erörterungstermins ihre Anliegen vorzutragen und mit unseren Planerinnen und Planern zu diskutieren. Wichtig: Nur Einwender können später weitere rechtliche Mittel nutzen!

Die fertige Planunterlage, die mehrere Ordner umfasst, liegt öffentlich mindestens einen Monat während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsicht in den betroffenen Gemeinden aus und wird auf der Website des Fernstraßenbundesamtes eingestellt. In diesen Unterlagen sind alle wichtigen Aspekte der Planung enthalten, Betroffenheiten erkennbar und zugehörige Maßnahmen etwa zum Schallschutz oder zur Kompensation dargestellt. Während des Auslegungszeitraums und noch zwei weitere Wochen lang können Einwendungen schriftlich an die Planfeststellungsbehörde geschickt oder bei den Gemeinden eingereicht werden. Der Auftakt der Auslegung wird auf der Webseite der Planfeststellungsbehörde, im Amtsblatt und in der Regel in den lokalen Medien öffentlich bekannt gemacht.

Info: Informationen zu Planfeststellungsverfahren für Abschnitte der Küstenautobahn, die vor der Bundesfernstraßenreform zum 1. Januar 2021 eingeleitet wurden, finden Sie hier. Diese Genehmigungsverfahren werden durch die bis dahin zuständige Planfeststellungsbehörde der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung zu Ende geführt.

Bodenbeschaffenheit

Auf welcher Art Boden verläuft die A 20?

In Zuge des Trassenverlaufs der A 20 gibt es unterschiedliche Böden. Dieses sind von West nach Ost betrachtet die Ostfriesisch-Oldenburgische Geest, die Jade-/Wesermarsch, die Stader Geest und die Elbmarsch.

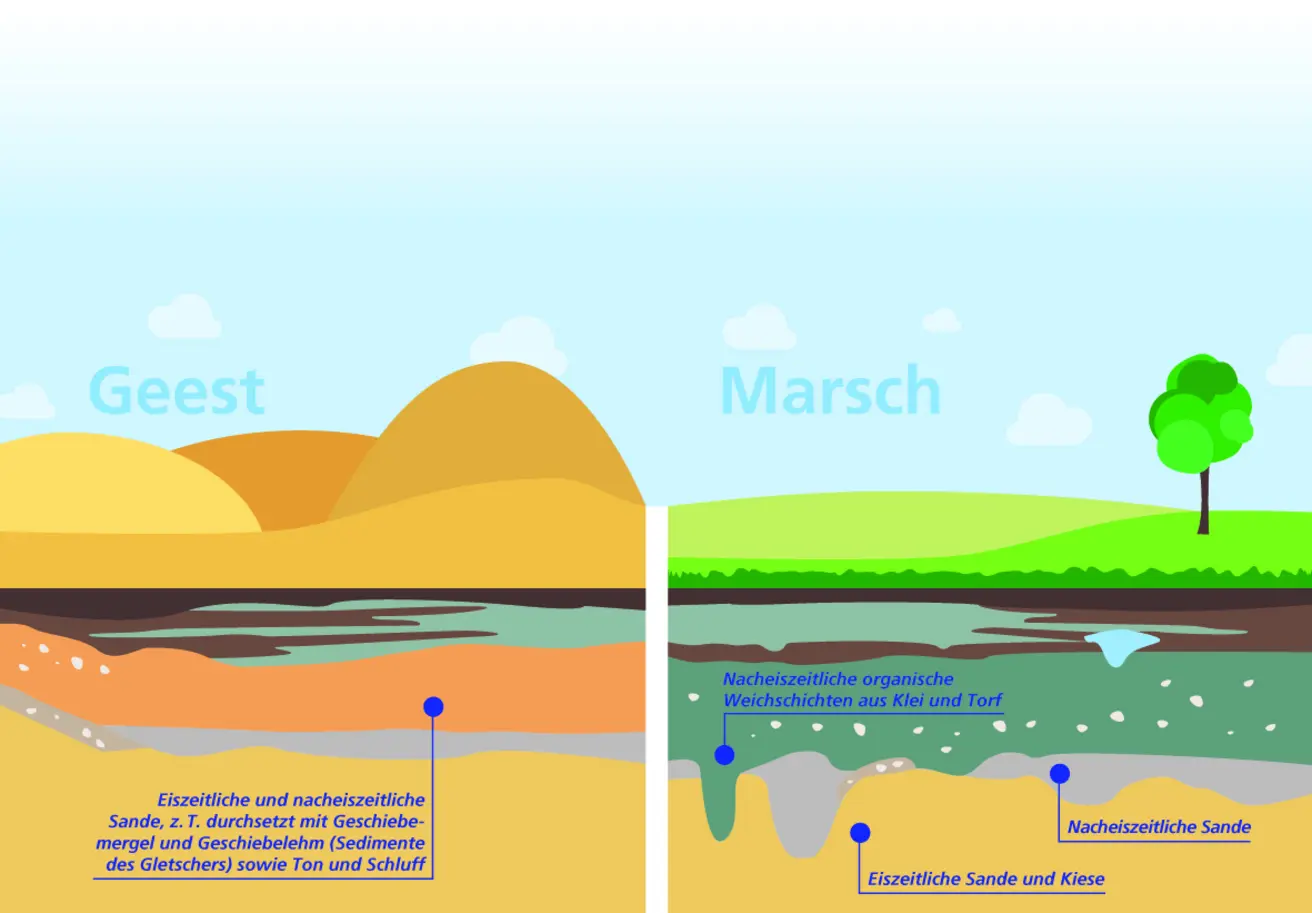

Diese Bodentypen unterscheiden sich grundlegend in ihrer Beschaffenheit. Die Geest liegt meist deutlich höher und zeichnet sich durch sandige Böden aus. Die Marsch hingegen ist meist flach und feucht.

Wie wird der Marschboden für die Bebauung vorbereitet?

Um den Boden tragfähig zu machen, werden zwei verschiedene Bauverfahren angewandt: das Überschütt- und das Bodenvollaustauschverfahren.

Was versteht man unter dem „Bodenvollaustauschverfahren“?

Beim Bodenvollaustauschverfahren werden die nicht tragfähigen Schichten unter der Autobahntrasse komplett ausgetauscht und durch tragfähigen Boden (meist Sande) ersetzt. Anwendung findet das Verfahren vor allem im Übergangsbereich zwischen Geest und Marsch, in denen die Mächtigkeit der nicht tragfähigen Schichten nur im geringen Maß von rund zwei bis drei Metern besteht. Bei mächtigeren Schichten ist dieses Verfahren nicht mehr wirtschaftlich anwendbar.

Was ist im Hinblick auf die Bodenbeschaffenheit beim Bau der A 20 zu beachten?

Geestböden bestehen überwiegend aus Gletschersedimenten (Sande, Geschiebemergel, Ton, Schluff) und sind daher tragfähig. Bauwerke wie die Küstenautobahn können auf ihnen problemlos errichtet werden. Marschböden hingegen bestehen aus einer Vielzahl nachsteinzeitlicher Weichschichten. Sie sind daher nicht sehr tragfähig und müssen verfestigt werden, bevor größere Bauwerke auf ihnen errichtet werden können.

Wie läuft das „Überschüttverfahren“ ab?

Der Marschboden ist vergleichbar mit einem mit Wasser vollgesogenen Schwamm. Um den Boden zu verdichten und damit zu konsolidieren, wird das Wasser herausgepresst, indem Gewicht - in Form von Sand - auf dem Boden aufgebracht wird. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, werden Drainagen eingebracht. Wie durch Strohhalme kann das herausgepresste Wasser dadurch kontrolliert abfließen. Es wird dann in einem Ersatzgewässer zwischengespeichert, gereinigt, und anschließend dem normalen Wasserkreislauf zugeführt.

Durch umfangreiche Messtechnik und Begleitung durch Ingenieure und Gutachter kann ermittelt werden, wann der Boden ausreichend tragfähig ist, um den eigentlichen Straßenkörper herzustellen. Bis dahin muss der aufgeschüttete Sandkörper für eine gewisse Zeit auf dem Boden aufliegen. Eine Liegezeit von etwa einem bis zwei Jahren, je nach Mächtigkeit der zu entwässernden Schichten, kann durch Erfahrung beim Bau der A 26 im Bereich Stade angenommen werden.

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Teil der A 20, der ebenfalls auf weichem Untergrund gebaut wurde, weggebrochen. Kann so etwas auch beim niedersächsischen Teil der Küstenautobahn passieren?

Nein. In Mecklenburg-Vorpommern wurde der betroffene Teil der Autobahn auf unterirdischen Stelzen aus Beton gebaut, die gebrochen sind. Da die Verfahren, die in Niedersachsen Anwendung finden, gänzlich verschieden sind (vgl. z. B. „Überschüttverfahren“), ist ein derartiger Einbruch der Fahrbahn nicht möglich.

Grunderwerb und Flurbereinigung

Wann und wie erfahren Grundeigentümer, ob und in welchem Umfang sie betroffen sind?

Grundeigentümer, deren Flächen für die Küstenautobahn benötigt werden, werden von der Autobahn GmbH des Bundes oder beauftragten Dritten kontaktiert.

Was wird betroffenen Grundeigentümern für die erforderlichen Flächen angeboten?

Für die Flächen, die nur vorübergehend, meist während der Bauzeit, benötigt werden, wird in der Regel eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. Flächen, die dauerhaft benötigt werden, werden in der Regel durch den Planungsträger käuflich erworben. In Gesprächen wird die jeweilige Ausgangssituation betrachtet und nach der für den Betrieb bestmöglichen Option gesucht. Es können Ersatzland zugeteilt oder Ausgleichszahlungen vorgenommen werden.

Anrecht auf Ersatzland haben Grundeigentümer, die zur Sicherung ihrer Berufs- oder Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung ihrer Aufgabe (bspw. bei betroffenen Sportvereinen) darauf angewiesen sind. Diesen Eigentümern ist so viel Ersatzland zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre Tätigkeit oder Aufgabe rentabel weiterführen können. Ggf. darüber hinaus in Anspruch genommenes Land kann auch durch eine Zahlung entschädigt werden.

Falls für betroffene Grundstückseigentümer ein finanzieller Ausgleich attraktiver ist, als einen ggf. bestehenden Anspruch auf Ersatzland geltend zu machen, kommt diese Option in Betracht. Auch Eigentümern, die keinen rechtlichen Anspruch auf Ersatzland haben, kann anstelle einer finanziellen Entschädigung Ersatzland angeboten werden.

Wie wird Ersatzland zugeteilt?

Die Zuteilung von Ersatzflächen, die ebenfalls erworben werden müssen, erfolgt in den allermeisten Fällen im Rahmen eines sogenannten Flurbereinigungsverfahrens. Das Flurbereinigungsverfahren wird durch die Flurbereinigungsbehörde – in Niedersachsen die Ämter für regionale Landesentwicklung, kurz ArL – durchgeführt. Im Rahmen einer Flurneuordnung werden die Restflächen von Flurstücken und zugekaufte Ersatzflächen in ihrer Größe angepasst und neu verteilt. Die Last, die durch den Entzug der Autobahnflächen entsteht, wird so auf viele Schultern verteilt. Es wird angestrebt, dass alle Eigentümer Ersatzflächen in mindestens gleicher Größe wie die in Anspruch genommenen Flächen erhalten. Dieses Ziel konnte bisher in Niedersachsen immer erreicht werden.

Grundeigentümer erhalten in der Regel eine gleichwertige Fläche. Dabei wird im Flurbereinigungsverfahren kein monetärer Verkehrswert der Grundstücke ermittelt, sondern der Wert der einzelnen Grundstücke in Werteinheiten (also in Anteilen am Gesamtwert des Flurbereinigungsgebietes) ausgedrückt.

Aspekte wie die Bodengüte, die Nutzungsart und die Beschaffenheit wie auch die räumliche Nähe werden berücksichtigt. Auch zwischen Acker und Grünland wird unterschieden. Liegt der Wert einer neu zugeteilten Fläche unter dem Wert der abgegebenen Fläche, erhält der Grundeigentümer zusätzlich eine finanzielle Entschädigung.

Sind Grundeigentümer verpflichtet, ihre Fläche zur Verfügung zu stellen?

Grundsätzlich gilt, dass der Planungsträger mit einem Planstellungsbeschluss ein Anrecht auf die erforderlichen Flächen hat. Die benötigten Flächen müssen also entsprechend dem Willen des Gesetzgebers spätestens dann dem Planungsträger zur Verfügung gestellt werden. Die Autobahn GmbH des Bundes sucht gemeinsam mit den betroffenen Grundeigentümern nach einer für diese bestmöglichen Lösung. Dabei werden auch mögliche Existenzgefährdungen berücksichtigt.

Es gibt das Angebot, die für den Bau benötigten Flächen käuflich zu erwerben. Dazu wird vorab gutachterlich deren Wert ermittelt. Für Flächen, die direkt von der Trasse betroffen sind, hat die Autobahn GmbH ein Vorkaufsrecht. Nur wenn zwischen dem Planungsträger und dem Grundstückseigentümer keine Einigung über eine Entschädigung – also Kauf oder Ersatzfläche (s. u.) – erzielt wird, kann die Behörde ein Enteignungsverfahren beantragen. Die Enteignungsbehörde versucht daraufhin erneut, auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Wenn dies keinen Erfolg hat, wird der Übergang des Eigentums per Enteignungsbeschluss erwirkt. Im Falle einer Enteignung setzt die Enteignungsbehörde die Höhe der Entschädigung fest.

Wie wird festgelegt, wie viel eine Fläche wert ist und wie viel beim Kauf gezahlt wird?

Bevor die Behörde auf Betroffene zugeht, wird der sogenannte Verkehrswert der betroffenen Grundstücke gutachterlich ermittelt. Der Wert bezieht sich auf den Zeitpunkt der Ermittlung, er basiert also auf der aktuellen Situation und kann die zukünftige Preisentwicklung nicht mit einbeziehen. Auch ggf. auf den Grundstücken stehende Gebäude werden dabei mitberücksichtigt. Die Autobahnplanung mit ihren Auswirkungen auf den Markt muss nach dem Entschädigungsrecht ausgeblendet werden und fließt nicht in die Ermittlung ein. Nach der Ermittlung des Verkehrswertes geht die Autobahn GmbH auf den Grundstückseigentümer zu, um die benötigten Flächen direkt – also in einem freihändigen Erwerb – zu kaufen.

Wie wird sichergestellt, dass landwirtschaftliche Betriebe, deren Flächen durch die Autobahn zerschnitten werden, keine Nachteile durch lange Umwege erfahren?

Teilweise längere Wege sind nicht auszuschließen. Im Flurbereinigungsverfahren werden Flächen nach Möglichkeit so zugewiesen, dass Bewirtschaftungsbedingungen sich verbessern. Umwege können sich auch durch die Lage von Ersatzflächen ergeben. Im Zuge der Zuteilung von Ersatzland werden auch Aspekte wie räumliche Nähe der zu einem Betrieb gehörigen Flächen berücksichtigt und insbesondere die durch den Autobahnbau entstehenden Zerschneidungswirkungen einbezogen.

Lärmschutz

Welche Grenzwerte gelten für die Lärmentwicklung und wo werden diese gemessen?

In der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung werden die Grenzwerte in dB(A) und die Art der Berechnung für den Lärmschutz festgelegt. Um zu entscheiden, wie laut es durchschnittlich an einem bestimmten Ort zukünftig ist, gibt es einen sogenannten Beurteilungspegel, der berechnet und den rechtlich vorgegebenen Grenzwerten gegenübergestellt wird.

Die Grenzwerte unterscheiden zwischen Tag (6 – 22 Uhr) und Nacht (22 – 6 Uhr). Die einzelnen Grenzwerte in dB(A) entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

| Art des Gebiets | Tag | Nacht |

| An Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen | 57 dB(A) | 47 dB(A) |

| In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungen | 59 dB(A) | 49 dB(A) |

| In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten | 64 dB(A) | 54 dB(A) |

| In Gewerbegebieten | 69 dB(A) | 59 dB(A) |

Was versteht man unter dem Summenpegel?

Wenn durch den Bau einer neuen Straße eine bereits existierende Straße angepasst werden muss – eine sogenannte Folgemaßnahme –, wird auch der Straßenverkehrslärm der angepassten Straße für den Beurteilungspegel berücksichtigt. In diesem Fall ist der Beurteilungspegel ein Summenpegel, in ihm wird die Summe des Verkehrslärms beider Straßen abgebildet. Der Summenpegel bündelt Schall in Dezibel (dB), der auf einen bestimmten Ort, z. B. ein Gebäude, einwirkt: Um den Wert zu bestimmen, werden also zum einen die neu gebaute Strecke und zum anderen die Strecken betrachtet, die durch das neue Bauvorhaben angepasst werden müssen und sich in unmittelbarer Nähe zum Neubauvorhaben befinden. Ein Beispiel für eine solche Folgemaßnahme ist eine Bundesstraße, die mit einer Brücke über die Autobahn geführt werden muss.

Überschreitet der errechnete Summenpegel den zulässigen Grenzwert für den Ort, müssen entsprechende Lärmschutzmaßnahmen eingesetzt werden.

Was passiert, wenn sich herausstellt, dass die Grenzwerte überschritten werden?

Können die oben genannten Grenzwerte mit der zukünftigen Autobahn nicht eingehalten werden, besteht die Verpflichtung, geeignete Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Die Lärmbelastung darf nach dem Einsatz geeigneter Maßnahmen nicht über den vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzwerten liegen.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen angewandt werden?

Nach Möglichkeit werden immer aktive Lärmschutzmaßnahmen angewendet. Da Autobahnen mit öffentlichen Geldern finanziert werden, sind die Behörden dazu verpflichtet, ein möglichst optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen. Wenn die Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen außer Verhältnis zum angestrebten Nutzen stehen, können nur passive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden.

Bei Einzelbebauungen an Streckenabschnitten kann es nicht ausgeschlossen werden, dass passive Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Das im Einzelfall entstehende Kosten-Nutzen-Verhältnis für aktiven Lärmschutz ist hier gegenüber der Allgemeinheit nicht zu rechtfertigen.

Für jedes zu schützende Objekt (Gebäude) ist daher zur Prüfung des aktiven oder passiven Lärmschutzes und zur Einhaltung der Wirtschaftlichkeit eine gesonderte Untersuchung durchzuführen.

Was versteht man unter dem „Beurteilungspegel“ und wie wird dieser gemessen?

Der Beurteilungspegel gibt die durchschnittliche Lautstärke an einem z. B. von einer Autobahn betroffenen Ort an. Liegt er über den oben genannten Grenzwerten, sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.

Der Beurteilungspegel wird nach den Vorgaben der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung berechnet. Es wird hierbei immer von den ungünstigsten Bedingungen ausgegangen (z. B. Wind in Richtung des zu berechnenden Objektes).

Wie wird der Summenpegel berechnet?

Der Summenpegel bündelt alle Schallpegel in Dezibel (dB), die von neu gebauten Strecken und der geänderten Strecke ausgehen. Weil Schallpegel keine physikalischen Größen sind, können sie jedoch nicht linear addiert werden. Aus 60 dB und 60 dB werden daher nicht 120 dB. Stattdessen müssen die Schallpegelwerte zunächst in Schalldrücke umgewandelt werden. Erst aus der Summe der Schalldrücke wird ein neuer Schallpegel gebildet. Für die Berechnung des Summenpegels gibt es zwei Grundregeln:

- Bei zwei gleich hohen Pegelwerten ist der neue gesamte Pegelwert um etwa 3 Dezibel höher als die einzelnen Pegelwerte.

Beispiel: 60 dB + 60 dB = 63 dB. - Wenn die Lärmquellen, die auf einem Ort wirken, unterschiedlich laut sind, liegt eine Pegeldifferenz vor. Um den Summenpegel zu berechnen, wird dann dem höheren Pegel ein Wert hinzugerechnet, der anhand des nebenstehenden „Lineals“ bestimmt wird. Dabei gilt: Je größer der Abstand zwischen den beiden Pegelwerten ist, desto geringer ist die Pegeldifferenz, die dem höheren Pegel hinzugerechnet wird. Das Ergebnis ist der Summenpegel.

Beispiel: 54 dB + 59 dB- Differenz von 5 dB entspricht einer Pegeldifferenz von + 1,2 dB,

- 59 dB + 1,2 dB = 60,2 dB,

- der Summenpegel aus 54 dB und 59 dB beträgt 60,2 dB.

Was ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen?

Aktive Lärmschutzmaßnahmen dämpfen den Schall bereits am Entstehungsort. Zu diesen Maßnahmen zählen bspw. Lärmschutzwände / -wälle und umgangssprachlich als Flüsterasphalt bezeichneter, lärmmindernder Asphaltbelag.

Passive Maßnahmen dämmen den Schall dagegen an seinem Wirkungsort. Hierzu zählen zum Beispiel Schallschutzfenster oder verbesserte Rolladenkästen an lärmbetroffenen Gebäuden.

Kompensationsmaßnahmen

Der Autobahnausbau greift in die Umwelt ein. Wie werden diese Beeinträchtigungen ausgeglichen?

Bei Großprojekten wie dem Bau einer Autobahn gilt in diesem Zusammenhang zuerst das Vermeidungsgebot. Das heißt, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglichst zu vermeiden sind. Oft ist eine Beeinträchtigung durch den Autobahnbau jedoch unvermeidbar. Dann regelt § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes, dass die erhebliche Beeinträchtigung durch angemessene Maßnahmen ausgeglichen werden muss. Dazu muss die Funktion des betroffenen Lebensraums an anderer Stelle möglichst gleichwertig wiederhergestellt werden. Geht durch die Autobahn zum Beispiel der Brutstandort einer gefährdeten Vogelart verloren, so muss an anderer Stelle eine gleichwertige Brutmöglichkeit für diese Art geschaffen werden.

Wie werden die Ausgleichmaßnahmen entwickelt und umgesetzt?

Zunächst wird eine Bestandsaufnahme der Tier- und Pflanzenwelt in dem durch die Autobahn betroffenen Gebiet durchgeführt. Auf dieser Grundlage wird ermittelt, wie sehr sie durch das Bauvorhaben beeinträchtigt wird, d. h. welche erheblichen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft entstehen. Für die verlorengehenden Teile des Naturhaushalts und Landschaftsbilds werden dann Flächen im Planungsraum gesucht, auf denen z. B. zusätzlicher Lebensraum geschaffen werden kann. Wird durch die Autobahn z. B. ein Laichgewässer von Fröschen überbaut, muss an anderer Stelle ein neues hergestellt werden. Um möglichst viele private oder gewerbliche Flächen unberührt zu lassen, werden bei der Suche nach geeigneten Ausgleichsflächen vorrangig Flächen in öffentlicher Hand betrachtet.

Warum werden die Kompensationsmaßnahmen nicht in Naturschutzgebieten, die sowieso schon bestehen, umgesetzt?

Im Zuge der Planung der Küstenautobahn werden auch Kompensationsmaßnahmen in Naturschutzgebieten ausgeführt. Die Frage, ob dies im Einzelfall möglich ist, hängt entscheidend davon ab, ob in den Gebieten noch eine echte Verbesserung/Aufwertung durch zusätzliche Maßnahmen erzielt werden kann. Die Kompensationsmaßnahmen müssen über das hinausgehen, was die Naturschutzverwaltung nicht selbst leisten muss. Diese Verpflichtungen der Naturschutzverwaltungen befinden sich in der Naturschutzgebietsverordnung.

Darf der Bau der Autobahn europäische Schutzgebiete (FFH-Gebiete) beeinträchtigen?

FFH- & Vogelschutzgebiete sind sehr streng geschützt. Schädigungen sind nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. Bereits bei dem Verdacht, dass ein Bauvorhaben die Ziele der Schutzgebiete erheblich beeinträchtigen könnte, sieht die Naturschutzgesetzgebung sog. FFH-Verträglichkeitsprüfungen vor. Nur wenn die Nachteile nicht zu vermeiden sind und keine zumutbaren Alternativen vorliegen, können unter Auflagen Ausnahmen erteilt werden. Dazu sind geeignete Maßnahmen für die betroffenen Schutzgebiete im zeitlich-funktionalen Zusammenhang festzulegen.

Welche Arten von Ausgleichsmaßnahmen gibt es?

Die Festlegung, welche Art von Ausgleichsmaßnahme geplant wird, hängt davon ab, in welcher Art und Weise der Naturhaushalt oder das Landschaftsbild durch den Autobahnbau beeinträchtigt werden. Grundsätzlich gilt, dass die Ausgleichsmaßnahmen, das, was verloren geht, möglichst in gleichartiger Art wiederherstellen sollen. Neben diesem „Funktionsbezug“ spielt die Verfügbarkeit der Fläche eine wichtige Rolle. Vorrangig sollen, wenn möglich, öffentliche Flächen oder freiwillig zu erwerbende Flächen verwandt werden. Wie weit die Maßnahmenfläche von dem Eingriffsort entfernt liegen darf, hängt z. B. davon ab, für welche Tierart die Maßnahme erforderlich wird.

Für gesetzlich besonders geschützte Arten schreibt der Gesetzgeber in § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes sogenannte CEF-Maßnahmen vor (continuous ecological functionality-measures). Um zum Beispiel die Population einer Tierart zu erhalten, muss sie den neuen Lebensraum gut erreichen können. Dieser muss also im natürlichen Bewegungsradius der Tierart liegen.

Einige CEF-Maßnahmen müssen zudem abgeschlossen sein, bevor die Bauarbeiten beginnen und die ursprüngliche Fläche beeinträchtigt wird. So haben Tiere und Pflanzen genug Zeit, den neuen Lebensraum anzunehmen. Diese „zeitlich vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ benötigen z. T. einen Vorlauf von mehreren Jahren. Auf der Ausgleichsfläche Friedrichsfeld im Bauabschnitt 1 der Küstenautobahn werden solche CEF-Maßnahmen umgesetzt.

Können auf einer Fläche auch mehrere Beeinträchtigungen ausgeglichen werden?

Ja, ein sogenannter „multifunktionaler“ Ausgleich ist grundsätzlich möglich und wird für einen schonenden Flächenverbrauch auch angestrebt. Sofern sich die ausgewählte Ausgleichsfläche dafür eignet, können hier z. B. sowohl neue Tier- als auch Pflanzenarten angesiedelt oder Flächen entsiegelt werden, um die Bodenfunktionen zu verbessern.

Warum werden Ausgleichsflächen oft autobahnnah angelegt? So wird in der Region doppelt Fläche beansprucht.

Grundsätzlich muss zwischen Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung und artenschutzrechtlichen Maßnahmen unterschieden werden. Bei letzteren spielt der Erhalt des funktionellen Zusammenhangs eines Gebiets eine wichtige Rolle. Beispielsweise kann eine Ausgleichmaßnahme für eine Vogelart, die einen sehr großen Bewegungsradius hat, weiter entfernt umgesetzt werden, während eine Fläche für Amphibien, welche weniger mobil sind, räumlich sehr nah an der Ursprungsfläche sein muss. Aus diesem Grund müssen manche Ausgleichsflächen in enger räumlicher Nähe zum Eingriffsort und daher oft nah an der Autobahn liegen.

BUND zieht Klage gegen 1. Bauabschnitt zurück

Der Planfeststellungsbeschluss für den 1. Bauabschnitt der A20 in Niedersachsen ist seit August 2025 bestandskräftig. Nachdem der BUND die Klage gegen den Planfeststellungsänderungsbeschluss vom 18. November 2023 zurückgenommen hat, besteht nun Baurecht für das 13 Kilometer lange erste Teilstück zwischen der A28 bei Westerstede und der A29 bei Jaderberg. Damit beginnt für die Autobahn GmbH die nächste Phase des Großprojekts.

„Das ist ein wichtiger Meilenstein für den Bau des ersten A20-Abschnitts in Niedersachsen“, so Dirk Brandenburger, Technischer Geschäftsführer der Autobahn GmbH des Bundes: „Die A20 ist eines der herausragenden Verkehrsprojekte Deutschlands: Die A20 wird nicht nur Schleswig-Holstein und Niedersachsen verbinden, sondern auch Ost- und Westeuropa.“

Mit der nun vorhandenen Rechtssicherheit kann die Autobahn GmbH des Bundes weiter in Richtung des Baustarts planen. Die Arbeiten für den 1. Bauabschnitt in Niedersachsen werden voraussichtlich sechs Jahre in Anspruch nehmen. Zunächst sollen einzelne Brücken- und Querungsbauwerke entstehen, bevor die neue Strecke selbst gebaut wird.

Ansprechpartner

Veronika Boge

Pressesprecherin Hamburg & Nord-Niedersachsen

E-Mail-Adresse

presse.nord[@]autobahn[.]de

Telefon

+49 40 2351338141

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung: NordHeidenkampsweg 96-98

20097 Hamburg

Björn Buske

Pressesprecher

E-Mail-Adresse

presse.nordwest[@]autobahn[.]de

Telefon

+49 441 770 530 160

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung: NordwestMoslestraße 7

26122 Oldenburg